《新文化运动》教学设计

玉田县第三中学 高红艳

【课程标准】

2022 版《初中历史课程标准》要求:了解新文化运动的基本内容,知道陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等新文化运动的代表人物;认识新文化运动在中国近代思想解放运动中的地位和作用。

【教学目标】

1.通过图片分析新文化运动兴起的历史背景。(史料实证)

2.通过阅读教材掌握新文化运动兴起的状况。(史料实证、历史解释)

3.通过对史料的解读,客观评价新文化运动的历史意义和局限性,形成用历史的、辩证的观点分析问题的能力。(史料实证、历史解释、唯物史观)

4.了解陈独秀、胡适、鲁迅等人在新文化运动中的勇敢精神和先锋作用,激发学生勇于创新、积极进取的精神,增强历史使命感,培养学生的家国情怀。(爱国情怀)

【教学重点难点】

教学重点:新文化运动的内容和意义。

教学难点:新文化运动兴起的背景,新文化运动为何要批判封建礼教。

【教材分析】

本课是人教版八年级上册第四单元“新民主主义革命的开始”的第一课,本课在教材中发挥着承上启下的作用。既是上一单元“辛亥革命”的旧民主主义革命的补课,又是下一课“五四运动”的新民主主义革命的序幕。本课包括两个子目:新文化运动的兴起、新文化运动的内容和意义。本课对新文化运动的重点知识进行了讲解梳理,同时下启第13课,为五四运动的讲授做铺垫。

【学情分析】

八年级学生对历史课充满新鲜与好奇,他们对历史课的学习兴趣与学习主动性开始下降。同时,他们又经过一年多的学习,理解、分析、概括、比较能力有了一定的提高,且具备一定的逻辑思维能力,学习的创造性得到了一定的发展,这为本课的学习奠定了一定的基础。

1.已知:学生此前已经学习过八年级上册第二单元“近代化的早期探索与民族危机的加剧”和第三单元“资产阶级民主革命与中华民国的成立”,对近代的救亡图存道路有一定的认识。

2.未知:学生对文学革命了解并不多。

3.想知:学生主要想了解新文化运动能给中国带来什么。

4.能知:根据心理学相关理论及自己对学生的认知水平、知识体系的了解,通过教师的情境设置、问题引导,学生能够了解新文化运动的基本内容并对其重要意义进行深入思考。

【教学资源和教学方法】

教学资源:历史图片、文字材料、影视片段、多媒体

教学方法:讲授法、史料研读法、小组讨论法等。

【教学流程】

(一)复习导入

教师活动:今天咱们班来了一位病人,他的名字叫“中华民族”,发病年份:1840年后;病症:心脏老化,受外部撞击后,身体机能运作失常。他的治病经历:地主医院——自我疗伤;维新医院——温药慢治;三民医院——猛药重治。对他的治病经历,你是如何认识的?治疗结果:不佳;诊断建议:转院。怎么转?中国转向学习西方思想,兴起新文化运动。(教师出示课题,书写板书)

预设学生行为:通过分析得出结论,认识洋务运动、戊戌变法、辛亥革命也是中国从学西方技术到学习西方制度的过程。

教学评价:根据学生对知识的回顾,教师适当补充拓展,使学生迅速回忆起相关内容。

【设计意图】以病历卡的形式,吸引学生注意力,引起学习兴趣;展示中国近代化探索的历程,引导学生复习回顾旧知,自然过渡到本课,体现知识之间的联系,及与单元主题之间的关系,帮助学生构建单元知识体系,为背景的分析作铺垫。因涉及内容时间跨度较大,采取学生回答、教师引导相结合的形式。

(二)新课讲授

教师活动:出示学习目标(学生读)

【设计意图】使学生明确学习目的及预设达成的核心素养。

教师活动:什么是新文化,什么是旧文化?(学生读)新文化运动又是怎样兴起的?

【设计意图】通过历史解释,使学生明确课题含义,形成初步印象。

一、直面旧往事,邂逅新文化(新文化运动的兴起)

1.新文化运动兴起的背景

教师活动:(引导学生回顾)

①混乱的政局:1912年辛亥革命,建立中华民国,这是一个资产阶级民主共和国,实行民主共和制;但是仅三年后,袁世凯复辟帝制,实行专制独裁统治,政局一片混乱;

②冲突的思想:辛亥革命后,西方的自由、平等、民主、共和思想进一步传播;但是袁世凯为了复辟帝制,却掀起尊孔复古逆流。新旧思想发生激烈的冲突。

问题:在新旧思潮的冲突下,中国的先进知识分子通过痛苦的反思,认识到了什么?

引导学生认识到新文化运动兴起的背景:政局混乱,仅有政治制度的革新不足以救中国,必须启发国民新的伦理道德意识,培养国民的独立人格,彻底荡涤封建旧文化的毒害,进行一场思想文化领域的革新运动——新文化运动。

【设计意图】这部分是本课的难点,涉及前面所学两课书内容,且课本缺乏相关背景史实的描述,教师适当进行资料补充。结合教材所述,引用之前所学中华民国成立和袁世凯复辟的活动,并补充20世纪初西方新思想的传入,以及袁世凯的“尊孔复古”。通过教师的逐步引导,使学生在强烈的对比中感知当时社会的思想现状,从而理解新文化运动兴起的必然性。

2.新文化运动的兴起(板书)

教师活动:请同学们阅读58页第2段,完成表格《新文化运动的兴起》

预设学生行为:阅读课本,标记相关内容

开始标志 |

|

代表人物 |

|

主要阵地 |

|

教学评价:教师注意观察同学,肯定同学们在课本中的重要信息填写得特别准确,课本阅读速度较快。

教师活动:补充说明《青年杂志》从第二期改名《新青年》,陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅等人是主要撰稿人。观察他们的履历,找出他们的共同点。

预设学生行为:他们都有留学经历,因此受到了资产阶级思想文化的影响;都在北京大学任职。

教学评价:学生进一步理解《新青年》和北京大学成为新文化运动重要阵地的原因。

过渡:作为新文化运动的干将,他们是如何改造国民思想、重铸国魂的?

二、身居主阵地,沐浴新文化(新文化运动的主要内容)

1.鲁迅

教师活动:我们最熟悉的鲁迅,在当时的主要活动是什么?结合课本59页内容回答。

预设学生行为:学生迅速找到答案,但是不理解“吃人”的含义。

教师活动:通过短视频《狂人日记》(节选),语音读原文,视频呈现“人血馒头”、“少女嫁公鸡”、“裹脚”等镜头。

预设学生行为:基本能答出“吃人”的是旧制度或旧思想,甚至是封建礼教。

教学评价:学生初步认识封建礼教的毒害。

【设计意图】通过视频资料信息,提高学习兴趣,同时降低学生的理解难度,帮助学生理解《狂人日记》在新文化运动中的作用。

新文化运动的内容:(1)抨击旧道德与旧文化(课件出示)

教师活动:那什么是旧道德呢?(学生读)补充说明旧道德的核心“三纲五常”。与此相对,新文化运动提出的新道德又包含哪些内容呢?(学生读)教师追问:对于旧道德,我们是否都应抛弃呢?

预设学生行为:能够答出“五常”应值得提倡,初步认识新文化运动的片面性。

【设计意图】通过历史解释,明确旧道德的含义,认识封建礼教的落后性。通过追问,为以后的评价作铺垫。

2.陈独秀

教师活动:出示两则材料(陈独秀的两段话)。问题:陈独秀见到的中国社会现状是什么样的?他认为什么可以救中国?

预设学生活动:结合材料,通过小组合作探究,对第一问作出准确回答。第二问可结合材料初步作答。

【设计意图】通过材料的分析,使学生掌握“论从史出,史论结合”的历史学习方法。

教师活动:追问“德先生、赛先生”真的是两个人吗?讲述得名由来,并简介含义。

预设学生活动:能结合课本答出指的是“民主、科学”。

【设计意图】从学生熟悉的单词science入手,拉近学生与历史的距离,激发学生进一步探究的欲望;通过历史解释,明确认识。

教师活动:再次出示之前的材料一,进一步提出问题,辛亥革命时已经提出过民主了,新文化运动为什么再次提出?

预设学生活动:回答有一定难度,需教师引导。

【设计意图】明确新文化运动除了民主制度,还多了民主思想。与前面所学内容对比,形成清晰准确的认识,解决易混知识点,培养学生历史解释的核心素养。

教师活动:“民主、科学”既是新文化运动的口号,也是新文化运动主要内容之一。

(2)提倡民主与科学(课件展示)

过渡:我们要宣传民主与科学,想要普及大众,扩大影响,要依靠什么呢?我的思想要为广大民众所知,在当时该怎么做呢?(创办报刊、写文章)所以新文化运动不仅是一场思想革命,也是一场文学革命。

3.文学革命

教师活动:阅读课本60页,文学方面,胡适、陈独秀分别提出了哪些观点?

预设学生活动:能结合课本准确作答,并作相应笔记,速度较快。

【设计意图】培养学生提炼有效历史信息的能力。

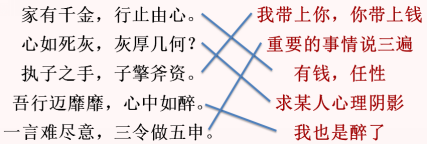

教师活动:新文化运动倡导使用白话文语言,作为新文学的语言。当时文言文已经使用了几千年,却提出使用白话文,遭到反对,掀起了著名的“文白之争”。那么到底哪种语言更合适呢?连线活动:“当文言文遇上白话文”。

预设学生活动:基本能做对,但是个别字可能会读错。

【设计意图】以更贴近学生的语言,结合学生目前已经掌握的文言文阅读能力,通过连线活动的方式,让学生更加直观的感受文言文和白话文的区别,从而认识白话文的使用,更加有利于思想的传播。在支持使用白话文的情况下,也肯定文言文独特的文学魅力。

4.新文化运动的主要内容(板书)

教师活动:结合课本59-60页,请同学们总结新文化运动的主要内容。

预设学生活动:能够准确作答,在书上作相应笔记。

教师活动:提示学生,新文化运动既是一场思想革命,又是一场文学革命。

【设计意图】培养学生的归纳概括能力,巩固所学知识。

三、传承新文化,孕育新希望(板书新文化运动的影响)

教师活动:分析三则材料,你认为新文化运动有哪些积极意义?

预设学生活动:分析有一定难度,经过讨论,基本能准确作答。

【设计意图】利用图表、图片、文字等方式,使学生通过史料分析,自主归纳,培养学生从材料中读取关键信息的能力,归纳总结问题能力,培养学生史料实证和历史理解能力,初步形成唯物史观。

教师活动:我们在评价历史事件时,要注意评价的全面性,一分为二评史实。所给材料说明新文化运动有何局限性或消极影响?

预设学生活动:可以答出对中华传统文化全盘否定,或对外来文化全盘肯定,但用语不够规范。

【设计意图】培养学生客观评价历史事件的能力,达成唯物史观核心素养的培养。

教师活动:[薪火相传]面对百年未有之大变局,今天我们应该如何正确对待传统文化?

预设学生活动:能答出“取其精华,去其糟粕”这一基本观点,但缺乏足够的历史语言去进行更多的描述。

【设计意图】引导学生积累更多的历史学科性语言,用多种方式描述观点;结合新闻图片“2023年网上云祭祀孔子”,拉近学生与历史的距离,并初步形成“文化自信”,达成历史的育人功能。

四、总结

新文化运动是资产阶级在思想领域里反封建的一次激烈斗争,反映了资产阶级要求实行民主政治的强烈愿望,是辛亥革命在思想文化领域里的延续。它动摇了封建思想的统治地位,弘扬了民主、科学的思想,使中国出现第三次思想解放潮流。也为随后爆发的五四运动起到了思想宣传和铺垫的作用。

【设计意图】使学生形成对本课内容的完整认识,理解新文化运动在历史发展过程中所处的地位,及其产生的深远影响。

五、感受历史、肩负未来

教师活动:引用陈旭麓的话。他们处于多灾多难之世,怀忧国忧时之思;向西方寻求真理,为中国寻找出路,成为最自觉的承担时代使命的社会力量。

跨越百年,初心不改,迈向复兴,我们使命在肩。

让我们共读李大钊的《青春》。

祝愿每名学生都能成长为敢于怀疑、敢于求真、关心国家、积极进取的新青年!

预设学生活动:学生齐读,增强历史使命感。

【设计意图】通过引用历史学家陈旭麓的话,紧接着让学生齐读李大钊的《青春》(节选),增强学生为实现中华民族伟大复兴而奋斗的历史使命感,强化学生的家国情怀。

【板书设计】

【随堂练习】

1.陈独秀认为:“儒教孔道不大破坏,中国一切政治、道德、伦理、社会、风俗、学术、思想,均无有救治之法。”为“救治”中国,陈独秀呼吁

A.复兴儒家思想 B.推翻君主专制

C.进行思想变革 D.发动国民革命

2.梁启超说:“近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了……第一期,先从器物上感觉不足。……第二期,是从制度上感觉不足,……第三期,便是从文化根本上感觉不足。”下列报纸杂志与“第三期”有关的是

A.《申报》 B.《万国公报》

C.《民报》D.《新青年》

3.“灯闪着,风吹着,蟋蟀叫着,我坐在床上看书。月亮出了,风息了,我坐在椅上唱歌。”这是末代皇帝溥仪在17岁时写的一首新诗,和文言文相比,这种通俗易懂的文风离不开下列哪一运动的倡导?

A.洋务运动 B.戊戌变法

C.辛亥革命 D.新文化运动

4.在《新青年》的推动下,宣传新文化的刊物如雨后春笋般出现。进步青年还成立了新民学会,研讨新知,探索救国救民的真理。据此可知,新文化运动

A.起到了解放思想的作用 B.拉开了民主革命的序幕

C.改变了中国社会的性质 D.反映了近代工业的兴起

5.中国近代化经历了一个由浅入深、由表及里的发展过程,呈现“学技术—学制度—学思想”的特点,反映了中国人民不懈的探索精神。下列探索中的主张提出的先后顺序为

①民主、科学②三民主义③变法图强④自强、求富

A.①②③④ B.④③②① C.①④②③ D.④②③①

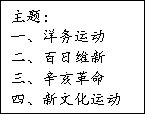

6.右图是某学习小组开展“中国近代史”研究性学习时拟定的汇报提纲。如果要为这个提纲确立一个主题,最贴切的是

6.右图是某学习小组开展“中国近代史”研究性学习时拟定的汇报提纲。如果要为这个提纲确立一个主题,最贴切的是

A.君主专制的强化 B.地主阶级的抗争

C.救亡图存的探索 D.民主制度的实践

参考答案:1.C 2.D 3.D 4.A 5.B 6.C

教学评价:通过检测,反馈本课学习效果。

【设计意图】通过逐步加深习题难度,简要复习以前内容,初步接触小专题式习题,既使同学们对本课知识的掌握有一个客观评价,又提高学生审题、答题能力。问题设计兼顾以前所学内容,使学生在分析中对“近代化的探索”这一主题形成初步认识,因涉及课文内容范围较大,以选择题的形式呈现,降低难度,为以后的复习打下基础。

【作业设计】

选做1:梳理本课内容。提示:思维导图、知识框架、手抄报等。

选做2:针对当下“低头族”沉迷网络等不良现象,制作一份《敬告青年》为题的海报。

【设计意图】作业分层,满足不同学生的需求,将所学向课外拓展,提高学生的能力。

1