第三单元 百年追梦 复兴中华

9.中国有了共产党

第三课时 红军不怕远征难 教学设计

鸦鸿桥镇尚文小学 何慧娴

【教材分析】

《红军不怕远征难》是人民教育出版社道德与法治五年级下册第三单元第九课的第三课时。本单元共六课,以时间为脉络,以精神为核心,呈现了近代以来中国人民为实现民族复兴走过的历史进程,歌颂了仁人志士的革命精神与爱国精神。第九课《中国有了共产党》主要在于引导学生了解马克思主义在中国的传播、五四运动、中国共产党的诞生、井冈山道路的开辟、红军长征等重要史实,懂得中国共产党的诞生是历史的必然选择,感悟先烈们的革命精神。第三课时《红军不怕远征难》则引导学生体会革命烈士长征的精神实质,并学习革命先辈不怕困难、勇于拼搏的革命乐观主义精神,并用这种精神指引我们的生活之路。

【教学目标】

1.知道遵义会议,了解红军在长征途中面临的各种各样的艰难险阻,探究红军不怕远征难的原因。

2.通过自主探究和小组合作学习的形式,结合相关资料,分析长征则以人类壮举,感悟不怕牺牲、勇往直前、浴血奋战、百折不挠的长征精神。

4.懂得红军长征胜利的伟大意义,感悟长征精神,在生活中学习、传承长征精神。

【教学重点】

探究红军不怕远征难的原因,感悟百折不挠、浴血奋战、勇往直前、不怕牺牲的长征精神。

【教学难点】

通过本课学习树立学生的传承意识,能够在生活和学习中传承长征精神。

【学情分析】

五年级学生是形成道德认识、道德情感和道德判断能力的重要时期。学生对近代史是感兴趣的,他们已经通过语文学科中历史人物的学习,对中国近代史中的一些事件和历史人物有一定的了解,但大多只是停留在比较肤浅的认识层面,分析能力不足,因此,教师在教学中要善于引导学生感知人物故事,了解中国近现代奋斗史,培养爱国情感。

【教学过程】

一、激趣导入

同学们,毛主席不仅是伟大的无产阶级革命家也是文学家,他的诗磅礴大气,富有乐观主义精神。那么,毛主席也有一首描写本课的诗那就是《七律·长征》请大家共同欣赏下面的视频。我们本课的题目也是以第一句诗为题,请同学们齐读课题“红军不怕远征难”。

【设计意图】:利用学生熟知的毛主席和他的诗词引入,拉近本课与学生的距离,再通过模仿伟人朗读视频激发学生的学习兴趣。

二、探究长征精神

探究一:重走长征路——体会“远征难”

1.同学们,课前我们观看了《长征》电影,也搜集了相关的资料,完成了我们的课前调查单。请同学回答为什么要长征?

预设:生1:由于李德和博古的错误路线,以及指挥红军的第5次反围剿失败。

生2:为了躲避国民党的几十万大军的追剿,红军开始长征。

2.为了保护我们红军的势力,被迫转移,开启了漫漫长征路。那么,红军长征经过了哪些地区呢?

预设:江西瑞金出发(1934.10)➩渡过于都河(长征第一渡)➩挺进湘西➩冲破敌人四道封锁线(1934年10月-1934年12月,其中著名的湘江战役就在突破第四道封锁线时发生➩强渡贵州乌江(1935年1月)➩夺取遵义(1935年初红军先后3次占领遵义,占领后在1935年1月15日-17日召开了遵义会议➩四渡贵州赤水(1935年1月19日-1935年3月22日,打乱了敌人的追剿计划➩巧渡云南金沙江(1935年5月)➩强渡四川大渡河(1935年5月)➩飞夺四川泸定桥(1935年5月底)➩翻雪山(1935年6月,先后翻越四川夹金山、梦笔山、长板山、打鼓山、托罗岗五座雪山➩过草地(1935年8月,松潘草地,主要位于青藏高原四川盆地之间,《金色鱼钩》的故事再次发生➩翻越六盘山(1935年10月,红军长征翻越最后一座高山➩陕北吴起镇会师(1935年10月,红一方面军与红十五军团会师)➩甘肃会宁会师(1936年10月9日)长征终点。

【设计意图】:本环节主要考察学生课前预习能力和搜集资料、整理资料的能力。通过对信息的整理让学生清晰的知道长征的原因和路线。

3.那么,在这些地点里有令你难以忘怀备受震撼的事件吗?和大家一起分享。

预设:生1:最让我震撼的是湘江战役,请大家观看视频。

生2:最让我难忘的是遵义会议,因为在之前我的心情是沉重的,而遵义会议让我看到了希望。

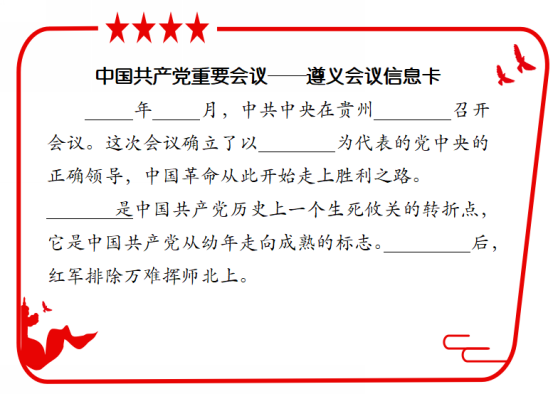

4.遵义会议是我们党历史上一个生死攸关的转折点,有关遵义会议你了解多少呢?请完成下面遵义会议信息卡。

【设计意图】:让学生自己默读文本,将信息补充完整,锻炼学生整合信息的能力。让学生知道遵义会议对于中国共产党的重要性。

5.从数字看长征,感受长征难

课件出示长征中的数据信息视频,算一算。

玉田距离北京大约138公里,从玉田出发乘车大概2小时到达。长征距离为25000里(合12500公里),如果按照同等速度不考虑地形等因素,需要行驶多长时间?

预设:138÷2=69(公里/小时) 12500÷69≈181(小时)181÷24≈8(天)也就是说长征路上不眠不休还是公路畅通保证70迈的车速的情况下需要大约行驶8天。

6.同学们,看到这些信息你有什么感受呢?

预设:生:长征不仅路途遥远,生活环境也异常艰苦。

【设计意图】:本环节采用跨学科的方式,运用数学上学到的速度×事件=路程以及变形式来计算感知长征路途的遥远,通过数字直观地体会长征难。

7.回忆伟大征程,阅读课本阅读角,体会老战士口中的难。

探究二:讲长征故事,体会“不怕远征难”的精神

1.在毛主席的《长征》中,第一句诗就是“红军不怕远征难”,那么面对长征路上的艰难险阻、恶劣的自然条件、敌人的围困堵截,红军为什么“不怕”呢?通过故事体会长征精神。

2.召开长征故事会,小组合作讲长征故事。

预设:小组1:四渡赤水(分析四渡赤水的困难和方法讲授故事)

小组2:彝海结盟(阅读课本65页阅读角)

小组3:表演翻雪山过草地

小组4:播放课前搜集的“飞夺泸定桥”故事视频

【设计意图】:利用学生讲故事的方式让学生体会红军不怕牺牲、百折不挠、浴血奋战、勇往直前的长征精神。

3.同学们,长征路上的故事多不胜数,编入到我们语文课本里的就有很多,比如今天我们读的毛泽东的古诗《七律·长征》,还有《金色的鱼钩》《倔强的小红军》等,这一个个故事就是长征路的缩影。长征具有伟大的历史意义,哪为同学可以读一读?(课本65页)

4.思考:漫漫长征路是什么支撑着他们走出来,不怕远征难呢?

预设:百折不挠、自强不息、奋勇向前的精神

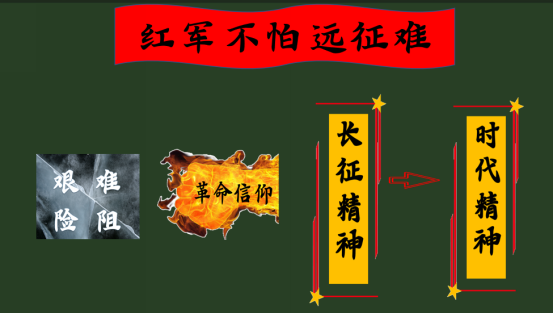

5.总结:是呀,红军战士百折不挠、自强不息,我们把他们身上的精神称之为长征精神。此外,毛主席形容过乌蒙山就像走泥丸一样,这又是什么精神呢?是无产阶级革命乐观主义精神!正是这种乐观积极的态度,让共产党不惧怕任何困难!是无产阶级的革命信念支撑着共产党人从1921年诞生一直走到今天!

【设计意图】:通过故事和毛泽东诗词理解长征精神,并延伸到共产党的革命信仰!让共产主义信仰自学生心中扎根。

三、赓续长征精神

1.有关“长征”和“长征精神”的词汇,在今天仍然高频率的出现,谁能说一说,你都在哪里看见过、听到过。

预设:生1:2024年3月20日,长征八号运载火箭发射成功。我们国家以长征为火箭命名。

生2:我在新冠疫情期间听过,我们要众志成城,发挥长征精神。

2.不错,我们中华民族是个命途多舛的民族,但是面对困难我们从没有低下过脊梁,永远是奋勇前进。无数的能人志士为我们民族的发展奉献自己的一生,他们身上无不体现“长征精神”。比如说袁隆平爷爷、屠呦呦奶奶等等,那么,我们的身边有没有长征精神呢?

预设:生1:清洁工为保城市整洁,让我们拥有干净的环境生活,天不亮就开始工作。

生2:医生再苦再累也坚持为病人治病。

生3:班里的小刚(化名)一直在默默努力学习。

【设计意图】:本环节让学生体会到长征精神就在身边,我们要向不怕失败、勇往直前的他人学习。

3.中国每一个平凡的岗位儿都有人在默默坚守,无私的奉献。他们处在不同的年代,不同的岗位,却都在传承着长征精神。正如习近平爷爷所说(播放视频)“每一代人有每一代人的长征路,每一代人都要走好自己的长征路。” 现在传承的接力棒交到了你们的手中,请你们填写“理想长征卡”,说说你有什么理想,在追寻理想过程中要怎样学习和传承长征精神吧!

【设计意图】:本环节升华主题,利用习近平总书记的讲话激励学生前进。趁机让学生写下自己的理想以及实现理想的决心。实现了道德与法治课程培养学生核心素养的目标。

四、拓展延伸

同学们,课程是短暂的,但是老师希望“长征精神”永远刻在你们的心理,请同学们利用课下时间完成以下活动:

1.朗诵《七律·长征》。

2.课外阅读《红军不怕远征难》(绘本)或者观看电影《血战湘江》。

3.前往学校文化墙或者刘现庄文化广场进行研学。

【设计意图】:利用实践活动,让学生在实践行动中感知历史的厚重,体会长征精神,让学到的知识内化,真正的让长征精神成为学生成功的支撑。

【板书设计】

【教学反思】

《红军不怕远征难》是道德与法治五年级下册《中国有了共产党》第三课时的内容,教学内容历史感很强,老师遵循学生的身心发展规律,采取视频、插图解说等方法合理拆分文本资料,引导学生直观的走进历史。同时采取小组合作等方法引领学生分享课前搜集的资料,多角度了解长征。

教学过程中我以一首歌曲“七律.长征”为线,穿起整堂课,采取了初识长征、课题设疑、感 悟“长征难”、领会“不怕难”、传承红色基因几个板块,引领学生走进历史、感悟精神、立志传承长征精神。最后以习近平总书记在纪念红军长征胜利 80 周年大会上的讲话进行情感升华,带领学生庄严宣誓,让红色基因代代传的决心在学生心里扎根发芽。

《中国有了共产党》第三课时很有历史感, 在教学本文时我采用了三步走的方法:带领学生走进文本,把书读薄;再品读文字,把书读厚;再走出文本,体会情感。在文本和实践中走了一个来回,并且带领学生把本节课学到的精神进行升华,通过最后的活动,帮助学生在思想上形成共鸣。